- Главная

- О землячестве

- Мероприятия

25 марта 2025 года состоялся телемост «Уроки мужества. Блокадный Ленинград»

-

29 марта 2025

«Знали и ждали. Мы не беспечны, нас не застали врасплох:

Давно Ленинград готовился к встрече, к натиску ярых врагов.

Не было паники. Стояли бойцы на посту. Каждый дом, каждое здание - готовили встречу врагу.

Ломы, лопаты, песок, рукавицы, шланги пожарных команд…

На каждой крыше с бомбами биться готов был герой Ленинград.

И, по сигналу воздушной тревоги, одетый бронёю своей -

Стоит Ленинград - неприступный и строгий,

Встречая незваных гостей!»

Нина Токунова, октябрь 1941 г.

25 марта в Московском Доме национальностей состоялся большой телемост «Уроки мужества. Блокадный Ленинград», посвященный празднованию 80-летия Победы и 81-й годовщине полного снятия блокады с города-героя Ленинграда. Участвовали в нем четыре региона: Санкт-Петербург, Москва, Иркутск и Республика Крым.

Вел телемост председатель Иркутского землячества «Ангара» в Санкт-Петербурге Сороквашин Андрей Михайлович.

Невозможно сказать, что Великая Отечественная война для каких-то регионов нашей многострадальной Родины была страшнее, чем для других. Трагедия самой кровопролитной войны до сих пор откликается болью в сердцах нескольких поколений нашей, некогда огромной, страны. Но блокада Ленинграда, по своей бесчеловечной задумке гитлеровского командования, всегда будет незаживающей раной в истории всего советского народа: за 872 дня блокады (это два года, четыре месяца и 10 дней) погиб 1 миллион человек, люди выживали в блокадном городе на 125 граммах хлеба в день, постоянно подвергаясь артобстрелам и бомбежкам с воздуха.

До войны население Ленинграда составляло три миллиона человек. Люди жили, трудились, любили и строили планы. Ленинград был крупнейшим городом мира, культурной столицей СССР и мощным индустриальным центром. Наступление фашистов, благодаря техническому и численному превосходству, было стремительным - линия фронта отодвигалась на восток по 30 км в день. Значимость города высшим руководством страны оценивалась по достоинству, поэтому с началом войны рассматривался план сдачи города: заблаговременно производилась эвакуация промышленных и культурных объектов, эвакуация населения. Но никто не предполагал возможности такого циничного военного преступления противником - Гитлер намеревался стереть Ленинград с лица земли, а финны мечтали создать свою границу по Неве на Кольском перешейке. Брать город никто не собирался: его бомбили, бомбили эшелоны и авто-обозы, эвакуирующие людей. И не просто бомбили, а заставляли людей вернуться в город, отрезанный от продовольствия, с разрушенными коммуникациями, в город без энергоснабжения и без воды. В полной блокаде Ленинград оказался 8 сентября 1941 года, на 79 день войны фашистской Германии против Советского союза. В городе на тот момент оставалось почти два с половиной миллиона человек. Но город не сдался. Формировались отряды народного ополчения, шла мобилизация, продолжалась эвакуация.

Директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Жуков Игорь Александрович отметил, что блокада Ленинграда - это не просто страницы в учебниках, а живые истории людей, что выжили в нечеловеческих условиях. С каждым годом их все меньше, но тем ценнее общение с каждым из них.

В нашем телемосте принимали участие жители блокадного Ленинграда Нинэль Бальзиновна Громова, Александр Александрович Лавров, Валентина Тимофеевна Баркова, Валерий Михайлович Рашковский, Герман Иванович Марков, Лариса Петровна Морозова, Ирина Алексеевна Зимнева. От Администрации Красногвардейского района г.Санкт-Петербурга им были вручены памятные медали в честь 80-летия Победы. Здесь же, ученикам петербургской школы N 474, в школьный музей передали экспонат - гильзу с полей СВО, как напоминание о том, что историю ленинградской трагедии необходимо всегда помнить и изучать, она должна стать уроком всем нашим будущим поколениям: нет у нас союзников, кроме наших армии и флота - эти две составляющие всегда должны быть в современной боевой готовности, ибо соседи (как бы нам ни хотелось иного - быть в соседско-дружеских отношениях со всеми, имея честное торгово-взаимовыгодное сотрудничество) всегда будут с завистью смотреть на наши территории и ресурсы, ее наполняющие; наш народ всегда будут считать недостойным такого богатства и всегда будут ждать нашей слабости, чтобы вновь предпринимать различные попытки захвата.

Культуролог Третьякова Светлана Николаевна рассказала свою теорию стойкости и победы ленинградцев в страшной блокаде - это православная вера и соборность - главные отличия русской цивилизации (цивилизационный код). Соборность - свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и мирской общности, общение в братстве и любви. Именно эта составляющая формирует правильный код русского народа, в том числе и для нашего выживания - более половины территории у нас занимает арктический климат, субарктический и резко континентальный, он просто губителен для многих других народов. Выжить в таких условиях разобщенно невозможно: окруженные лесами, наши предки строили жилище из толстых брёвен, сделать это одному невозможно, только вместе, только сообща. Соборность, взаимопомощь, отзывчивость и доброта стали свойством русской нации. И если вернуться к блокаде - именно это свойство помогло выжить русскому народу в чудовищных условиях. Но есть и другая сторона: кто-нибудь может представить русского воина в подобной ситуации, когда он разрушает города, устраивает геноцид? Нет! Именно поэтому наши люди испытывали чувство сострадания даже к пленным немцам - сострадание к врагу. В этом состоит глубоко христианское чувство, которое не смогли вытравить ни беды, ни испытания. Суворов сказал: «Я русский - какой восторг!». И эта гордость - для всех нас.

Марианна Семенова презентовала моноспектакль о жизни и творчестве своей бабушки, фронтовой актрисы Нины Петровны Токуновой. Во время войны ей было 25 лет, она была сотрудницей знаменитого Ленинградского Радиокомитета, чьи передачи помогали жителям города выстоять. Автор передач «Для молодежи» и «Театр у микрофона», ее стихи и рассказы звучали из всех репродукторов на улицах блокадного Ленинграда. Из воспоминаний Нины Петровны: «Композитор Никита Богословский сидел на крыше во время бомбежки с нашей командой «смертников», шутил и рассказывал нам веселые истории. Пока рядом не упала фугасная бомба и не ударила огнем в наши лица. А с писателем Вениамином Кавериным я ходила пешком в дальние районы Ленинграда, в госпитали. Позднее мы оба написали два рассказа об одном и том же случае в одном из госпиталей. Мой рассказ назывался «Письмо» и его передавали по Ленинградскому радио в октябре 41-го». В этом рассказе Нина Токунова описала реальный случай: раненый боец в одном из госпиталей Ленинграда не получал ответы на свои письма; он был в очень плох и состояние его ухудшалось; тогда медсестра решила выяснить, в чем дело - ночью, после тяжелой смены она пешком отправилась на другой конец города, нашла нужный дом, квартиру и обнаружила, что квартира пуста, а письма выпали из ящика нераспечатанными; тогда медсестра решила сама писать письма раненому от лица жены и читала их ему вслух - и вот чудо: он воспарял духом и пошел на поправку. А вскоре произошло другое чудо - к нему в госпиталь пришла его жена. Оказалось, что некоторое время она ночевала не дома, а на заводе по изготовлению оружия для фронта. Так маленькая хитрость спасла человеку жизнь.

В ноябре 1941 стало совсем тяжело: усилились морозы, люди падали на улицах от голода, люди падали в обмороки в очередях Радиокомитета, где давали дрожжевой суп (он состоял из воды и размоченных дрожжей). Недалеко от Радиокомитета, у публичной библиотеки, штабелями складывали на улице трупы. Днем их не успевали увозить. Однажды бабушка потеряла продовольственные карточки, но выжила благодаря природной выносливости и тому, что иногда сотрудники делились с ней своим пайком.

В январе 1942 года Нина Петровна была вызвана в действующую армию для работы в редакции газеты «Ленинский путь» 8-й армии Ленинградского и Волховского фронтов. Кроме редакции работала в госпитале. Днем с документами, по ночам - в газовой операционной, где оперировали больных с газовой гангреной: выносила ампутированные руки и ноги бойцов, вела дневник операции. Армейский госпиталь резко отличался от госпиталей в тылу: находился он в лесу, вдали от деревень; палаты находились в землянках, раненые лежали на земляных возвышениях, покрытых досками и жидкими постельными мешками. Воды было мало, электричество получали от движка, который часто выходил из строя, тогда операции проводились при керосиновых лампах. И она была свидетелем великого события - прорыва блокады:

«Сегодня в первый раз за много-много дней

Я зимний лес увидела иным.

И сотнями ликующих огней

Светили звезды острые над ним.

И даль бескрайнюю, как прошлая утрата,

И лунный свет, глядящий сквозь века,

И ели в маскировочных халатах,

Черники жесткий куст у снежного пенька…

А там, за лесом, за ледовой трассой,

Где вечером оранжевый закат -

Стоял мой город - гордый и прекрасный,

Теперь уже - свободный Ленинград».

Январь 1943 г, Синявские болота, 8-я армия.

На встрече присутствовала потомок адмирала А.С.Шишкова, член совета Русского генеалогического общества, заместитель председателя Иркутского землячества «Ангара» Павлова Ирина Михайловна. Её мама родилась в 1941 году. На руках у своей молодой матери и с бабушкой, они втроем пережили блокаду, оставшись в городе. Только в последние дни блокады они были эвакуированы на Большую землю: «Бабушка не часто, но рассказывала о жизни в блокадном городе, как она брала кипяток, ела сухую горчицу. И очень важно сегодня доносить правду того времени до молодежи - чтобы помнили, чтобы гордились стойкостью и выдержкой, потому что, каждый из переживших те страшные времена - целая Вселенная. Мы организуем встречи с молодежью и я вижу, как загораются глаза у ребят, ничего не знавших ранее о войне, о нашей трагедии. Музеи - это одно. А живое общение - это совсем другое».

Начальник отдела просвещения Пискаревского мемориала Загребнева А.А. предложила увековечить память о блокадниках, прикрепив на каждом доме таблички: этот дом был разрушен до второго этажа; здесь любили, но все погибли; в этом доме собирались и пили чай…

Иркутский телемост проходил в Музее истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова. Министр образования Иркутской области Парфёнов Максим Александрович, по поручению Губернатора Иркутской области И.И.Кобзева, открывая телемост, отметил, что сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны помогают усвоить те самые Уроки Мужества, которые учат любить Родину, беречь честь и быть верным долгу перед своей страной. Ему вторили представители Тихоокеанского высшего военного училища им. С.О.Макарова: «Сила нашей страны в единстве. Когда мы все вместе, мы непобедимы». Их курсанты в октябре 1941 года, находясь на стажировках, все как один выступили на защиту нашей Родины на тех флотах, где стажировались - встали на защиту Москвы и Ленинграда.

Директор Музея истории им. А.М.Сибирякова Сергей Иннокентьевич Дубровин рассказал о помощи блокадному Ленинграду, когда на спасение и поддержку города встала вся Россия:

- На начало войны в Иркутске проживало 270 тысяч человек, Иркутск был ведущим промышленным центром от Сибири до Дальнего Востока. С началом Великой Отечественной войны большинство мужчин ушло на фронт. Прошло несколько мобилизаций, а в октябре 114 дивизия, которая была сформирована под Иркутском на станции Мальта, была направлена под Ленинград. В это время финские войска, окружив Ленинград с севера и по восточному побережью Ладожского озера, пытались создать второе кольцо окружения. Наша дивизия, прибыв на место и сходу оценив тактику белофиннов, перешла в атаку. Белофинны были разгромлены и за неделю было освобождено порядка двадцати населенных пунктов, и не было создано второе блокадное кольцо вокруг Ладожского озера, что позволило создать снабжение города по воде и льду озера, осуществлять эвакуацию ленинградцев. В первые месяцы войны в Иркутск был эвакуирован Ленинградский патронный завод - он вошел в состав 540-го завода, созданного на базе бывшего Авиационного техникума, в центре города. Когда наши ребята-поисковики проводили раскопки на знаменитом Невском пятачке, ключевом плацдарме на левом берегу Невы, находили гильзы, на которых с обратной стороны было выбито три цифры - 540, это клеймо нашего Патронного завода. Во время войны в Иркутске работал 39-й дважды орденоносный Авиационный завод, где выпускались знаменитые «Пешки» - Пе-2 и знаменитые тяжелые бомбардировщики Ил-4, бомбившие фашистские конвои на Балтике. На этих самолетах воевали наши герои - имя дважды Героя Советского Союза Челнокова Николая Васильевича не просто известно в Ленинграде, это национальный герой нашей северной столицы. Очень много известно о людях, которые трудились на заводах, изготавливая оружие и обмундирование, готовили первую танковую колонну «Иркутский комсомолец», которая наступала и освобождала Ленинград с востока. В 1944 году в Иркутске выступал знаменитый Ленинградский Новый ТЮЗ. В составе ребят, переживших блокаду, но несмотря ни на что, продолжавших заниматься творчеством, были два очень известных человека: отец и дядя Михаила Боярского. В иркутской эвакуации находились Ленинградские музеи и картинные галереи. Здесь много картин было отреставрировано и после войны возвращено в Ленинград.

Найдено письмо солдата по фамилии Смирнов, в 1943 году под Ленинградом он пропал без вести, а письмо сохранилось. Строки из письма: «Мама, мы едем в Ленинград. Сегодня мы на корабле «Байкал» переправляемся через Ладожское озеро». Нам стало интересно, стали исследовать и установили, что действительно корабли с названиями иркутской топонимики воевали на Ладожском озере: «Байкал», «Ангара», «Лена». Эти корабли не просто воевали, они сопровождали грузы, которые шли в осажденный Ленинград. Во время Великой Отечественной войны не было границы фронта: фронт был везде - и там, на линии боестолкновения, и здесь, в глубоком тылу. Жители Ленинграда, эвакуированные в Иркутск, работали на наших заводах, врачи восстанавливали жизни бойцов в иркутских госпиталях. Знаменитый Ленинградский горный университет в начале войны был эвакуирован на Северный Кавказ - никто не мог подумать, что немецкие войска прорвутся и туда. Буквально за день до оккупации, студенты и преподаватели Ленинградского университета были отправлены пешком в Дербент, на берег Каспия. Оттуда на кораблях были перевезены в Казахстан и по железной дороге - в Новосибирск. Но Новосибирск к тому моменту уже был переполнен эвакуационными заводами и институтами. Правительство приняло решение отправить знаменитую академию дальше в тыл, в город Черемхово. В этом институте разрабатывались новые технологии, которые буквально через несколько месяцев стали применять на шахтах, что позволило ускоренным методом добывать уголь, шедший на фронт и благодаря которому заработали золотоносные шахты на севере Иркутской области и Якутии. Углем обеспечивали и знаменитую трассу УралСиб, по которой перегоняли самолеты, поступавшие по ленд-лизу из США.

После блокады в Иркутске был брошен клич: «Молодежь, поможем восстановиться Ленинграду!». 200 девушек уехали в Ленинград восстанавливать дома и заводы.

Непомнящих Игорь Витальевич, председатель Совета общественной организации «Сибиряки - защитники Отечества», внук красноармейца 114 стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии, сформированной в 1939 году на станции Мальта как резерв комкора Г.К. Жукова в боях с японскими милитаристами на реке Халхин Гол в Монголии, ставшей Краснознамённой Свирской в боях с немецко-фашистскими и финскими войсками на реке Свирь, отстоявшей Лодейное Поле и тем самым сохранив "Дорогу жизни" на Ладоге. Его дед - железнодорожник Кулешов Алексей Герасимович, ст. сержант, мобилизованный в 1941 году и до момента своей гибели 14 декабря 1942 года, командуя Отделением пулемётчиков, защищал «Дорогу жизни».

114 дивизия успешно провела все операции против белофиннов и завершила боевые действия в Норвегии. Также, именно в Иркутске из чекистов формировались так называемые партизанские отряды, а на самом деле истребительно-диверсионные группы, действующие на территории Карелии, в том числе "Буревестник", которые и оттягивали на себя силы

белофиннов, и наносили непоправимый урон войскам, которые имели своей целью - перерезать «Дорогу жизни». Сегодня имена членов этих диверсионных групп рассекречены и по праву внесены в списки земляков, внёсших свой вклад в Победу за линией фронта.Игорь Витальевич презентовал книгу воспоминаний В. И. Демидова "Верностей долгу", который был призван в 1940 году краснофлотцем на Балтийский флот, где и воевал с 1941 года до Победы, комендором 593-ей батареи, 59-ой отдельной зенитно-артиллерийской дивизии Балтийского флота, прикрывая небо над блокадным Ленинградом от немецко- фашистских стервятников, а также обеспечивал безопасное прохождение наших боевых кораблей и транспортов на Балтике. После войны прослужил на Балтфлоте до 1948 года в должности политрука, был демобилизован и направлен на службу в органы МГБ по Ленинградской области, где на оперативных должностях прошёл путь от оперативника до Первого заместителя начальника Управления по Ленинградской области, ведя беспощадную борьбу с агентурой западных спецслужб. В 1973 году полковник Демидов направлен в г. Иркутск в должности начальника Управления КГБ по Иркутской области. С 1980 по 1982 год продолжил службу в должности заместителя руководителя представительства КГБ СССР при МВД ПНР. С 1982 по 1991 год - старший научный сотрудник ВШ КГБ СССР им Ф. Э. Дзержинского. Кавалер орденов "Красного Знамени", "Отечественной войны" I степени, двух орденов "Красной Звезды", "Трудового Красного знамени". Награждён медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией". На доме, где в городе Иркутске жил с семьей генерал В.И. Демидов, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, будет установлена памятная доска как моряку-балтийцу, фронтовику, всегда оставшемуся верным своему долгу.

Это то самое главное качество, которое он пронес через всю свою жизнь.

В 2003 г похоронен в г.Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

От Республики Крым с приветствием выступил руководитель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым, председатель Землячества сибиряков в Крыму Лобов Олег Владимирович. Он рассказал, что блокада Ленинграда и оборона Севастополя - это два равновеликих факта из нашей общей истории, и происходили они почти параллельно. Уходят свидетели той страшной блокады: в Крыму их осталось около 200 человек, в Усолье- Сибирском осталось 4 человека. Наш долг - продолжать эстафету памяти, приглашая участников войны на встречи и заслушивать живые свидетельства той войны.

Московская часть телемоста проходила в Московском доме национальностей, представил его первый заместитель председателя правления Иркутского землячества «Байкал», писатель Валерий Николаевич Хайрюзов. Он напомнил, что встретились мы все в большой юбилейный год: сегодня проходит 10-й, юбилейный, телемост, а всего неделю назад москвичи провели 10-ю встречу памяти великого нашего земляка Валентина Григорьевича Распутина. В год 80-летия Великой Победы Иркутское землячество готовит к изданию юбилейную книгу «Завещали нам жить» - в нее войдут истории наших отцов и дедов, все подвиги бойцов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. В книге будет много военной поэзии - своего рода «Бессмертный полк фронтовой поэзии». Мы постоянно вспоминаем песни фронтовых поэтов: лучшие свои стихи, искренние чувства и переживания они донесли в своих песнях до тех, кто пришел им на смену, завещая всем нам жить! Как тут не вспомнить замечательную песню на стихи Павла Шубина «Волховская застольная»: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, кости ломая врагу». В мае запланирована презентация книги и на нее приглашаются все желающие.

Юрий Назаров и Полина Нечитайло исполнили отрывки из художественных произведений о войне.

Сергей Анатольевич Князьков, полковник, ответственный секретарь Московского совета ветеранов 30 (55) гвардейской Пинской дивизии, поведал, что во время блокады Ленинграда их дивизия воевала на других фронтах, но с прорывом блокады был связан танковый полк дивизии.

В годы ВОВ танковых частей не было в составе стрелковых и гвардейский 30 танковый полк был включен в состав дивизии только в 1947 году, когда дивизия разместилась в городе Гродно. 30 танковый гвардейский полк ведет свое начало от 61 отдельной легкой танковой бригады, образованной летом 1942 года на основе постановления Ленинградского фронта. Бригада прославилась в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.

Наталья Николаевна Полукарова, руководитель проекта «Великие люди Великой России» представила первый фильм из цикла, который посвящался жителям блокадного Ленинграда и назывался «Дыша одним дыханием». Вместе с режиссером Дмитрием Чернецовым представили фильм «Вениамин Баснер. На всю оставшуюся жизнь» - о замечательном композиторе, авторе песен, написанных более чем к ста фильмам, авторе симфонии «Блокада». На прямую связь вышла вдова композитора Лукерья Баснер.

После показа фильмов в нескольких городах, авторы проекта пришли к пониманию, что формат коротких документальных фильмов, наряду с литературой и живописью, очень востребован у молодежи: современные дети не любят длинный формат, у них клиповое мышление и для того, чтобы своевременно доносить до них информацию, необходимо перестраиваться под специфику их восприятия. Проект подразумевает вовлечение молодого поколения в осознание того, где они живут, кто их предки, вовлечения в историю. Создавая проект о наших великих предках, авторам очень хочется, чтобы эти фильмы были представлены в образовательной программе. Весной объединенный проект официально выходит в Российский прокат.

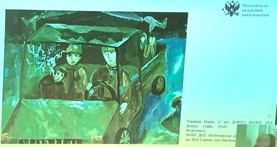

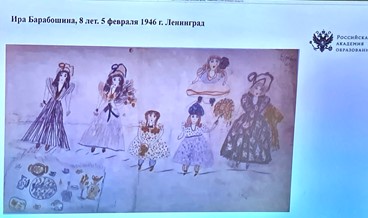

Наталья Николаевна Фомина, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, представила большой проект «Блокадный Ленинград в рисунках детей». Все рисунки хранятся в Международном собрании детского рисунка Российской академии образования, где представлено творчество детей из 74 стран мира. Самые ранние рисунки относятся к концу 19 века, а самая большая коллекция из Иркутска - была принесена в дар архиепископу Тихону в 1903 году. Рисунки о блокадном Ленинграде были созданы к 70-летнему юбилею Победы. Источником информации для детей явились литературные произведения свидетелей блокады. Уникальность проекта в том, что все дети в процессе творчества прониклись трагедией ленинградцев, пропустили все через себя и глубоко художественно изобразили свои переживания на холсте. Резко контрастируют на их фоне рисунки девочки, пережившей блокаду и сделанные ею в 1946 году: ребенок, познавший страшные годы и голод, изобразила свои мечты - красивые бальные платья на всех участниках композиции и богато убранный стол приятными лакомствами. Особое внимание исследователей привлек яркий зонтик в руках изображенного ребенка. Оказалось, что во время эвакуации через Ладожское озеро, мать с дочерью должны были плыть на военном катере, но катер был потоплен и всех высадили на огромном поле. Мама девочки ушла искать подводу для дальнейшей поездки. В поле не было никаких ориентиров. А народ все прибывал, обстановка постоянно менялась. Многие в тот момент теряли вещи, теряли и детей. Мама нашла дочь по детскому цветному зонтику, купленному еще до войны и который ребенок держал над головой, так как шел дождь, а большой черный зонт она не смогла открыть…

Подводя итог, Наталья Николаевна выразила убеждение, что детей 21 века глубоко трогают и волнуют события далекого блокадного Ленинграда: и юные художники, и юные зрители этой выставки стремятся узнать правду о той войне - это очень важно для исторического образования, нравственного аспекта и патриотического воспитания подрастающего поколения.

А завершился телемост выступлением блокадницы Ирины Алексеевны Зимневой, очевидицы страшных преступлений нацистов:

- Во время блокады ленинградцы всеми способами пытались спасти своих детей и вывозили их в эвакуацию. Но именно во время вывоза - морским путем, автомобильным и железнодорожным, гибло самое большое количество детей. Несколько дней назад, 20 марта, я была на заседании суда, который собирается признать гибель ленинградских детей геноцидом против детского населения России, и Ленинграда в том числе. На суде я рассказала о гибели четырех эшелонов с ленинградскими детьми (на железнодорожной станции Лычково 18 июля 1941 года немецкими самолетами был разбомблен эшелон из 12 вагонов. Вагонов, в которых пытались вывезти в тыл детей из Ленинграда. На вагонах были нарисованы красные кресты, в них и на станции были дети из яслей, детских садов и школ Ленинграда, их воспитатели. Все это было хорошо видно с воздуха. Но немцев это не остановило - на эшелон, так и не успевший тронуться со станции, было сброшено около 25 бомб. Разбегавшихся детей и взрослых немцы методично расстреливали с воздуха. Погибли почти все, выжили в той бойне только 18 детей). Там были только дети. А еще были эшелоны детей с родителями, другими родственниками - предпринимались любые попытки вывоза детей из блокадного города, но именно в это время их гибло больше всего… После нашего суда меня направляют в Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке - будем свидетельствовать.

Редактор сайта Иркутского землячества «Байкал» Елена Шевченко

Дата создания: 29.03.2025 08:31:12

Дата изменения: 03.04.2025 09:14:42